自然と触れ合い、楽しく学ぼう。

第5回「今治タオルと水の森」

2024 年10 月6 日(日)今治市玉川町で、第5回「今治タオルと水の森」が開催されました。

今回の参加者は、⼦ども10名、大人14名の計24名。

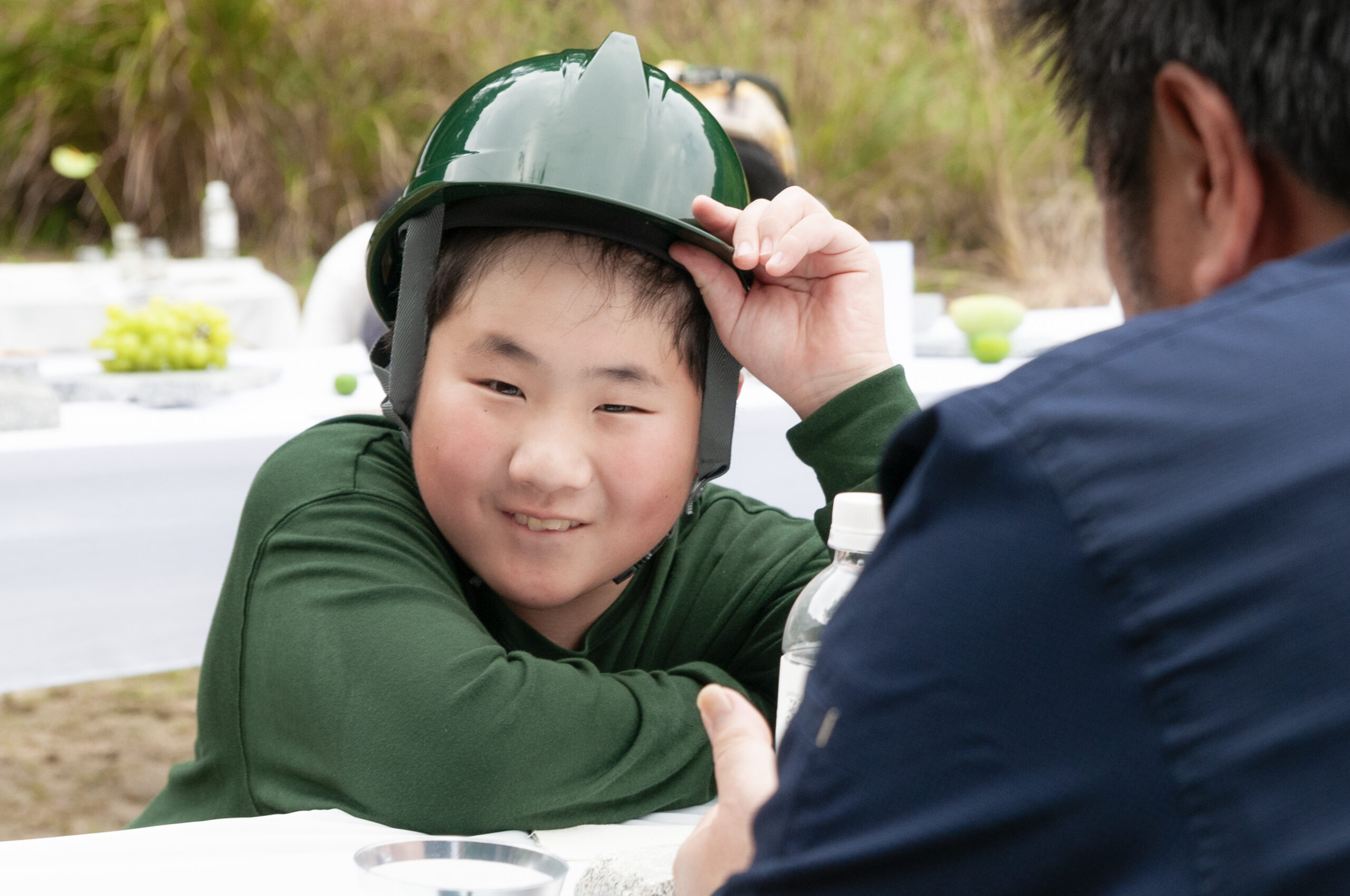

幼稚園から低学年の子どもさんが多く、一番年上の子は中学1年生でした。なんと、Myヘルメットを持参してくれた子も!楽しみにしてくれてたんだね。ありがとう。

Myヘルメットを持参してくれました!

このイベントは、今治のタオルづくりに欠かせない「水」の源である高縄半島の森の役割や、手入れの大切さなどを伝える活動で、2020年に始まりました。

5回目となる今回も、森を舞台に楽しみながら学べる楽しい企画が盛りだくさんの一日。今治市産業部の若宮浩部長の挨拶から開会式がおこなわれ、さまざまなプログラムが開催されました。

木は切った方がいい!?

日本の森について学ぼう

まずは、一般社団法人をかしやの菊間彰氏による紙芝居からスタートです。日本の森林率は約68%。これは先進国の中ではフィンランド、スウェーデンに次いで第3位です。日本は世界有数の森林大国なんです。

古来より日本人は森の恵みを暮らしに生かしてきましたが、生活様式が変わり、近年、木はあまり使われなくなってきました。私たちの身の回りにもプラスチック製品がとても多いですよね。

50年かけて育てた木の丸太が、1本たった1,500円で取引される現状があるそうです。これでは生活が成り立たず森を離れてしまう人が増えて、次第に森は荒れてしまいました。

紙芝居をする菊間さん

「木を切ることは悪いこと、というイメージがあるけれど、それは逆です。大きくなった木はどんどん切って使った方がいい」と菊間さんは言います。木はある程度成長すると、二酸化炭素を吸収する量が減り、木自体が吐き出す二酸化炭素の量の方が増えてしまいます。そのため、木材資源として役立たせるために伐採をするほうがずっと有益なのだそう。なるほど!勉強になります。

そこで今回は、森の木を伐採して、材木になる工程を見てみましょう。

樹から木へ

伐採を見てみよう

それでは、杉とひのきの伐採を見学してみよう。木の伐採は、「木こりのけんちゃん」こと、江崎賢二氏が担当。江崎さんは久万高原町で造林を専門に活動しているプロの木こりさんです。

えざき育林 江崎賢二氏

木を伐採する際、はじめに「受け口」と呼ばれる切り込みを入れます。受け口は、木の根元をチェーンソーで真横と斜めに口の形のように切り込みを入れた切り口のことです。木を倒したい方向に向けて受け口を作ることが重要だそうです。

受け口をつくって、木が倒れる方向を確認

受け口ができたら、「追い口」の切り込みを入れていきます。追い口は、受け口の反対側から水平に一直線の切り込みを入れていくもの。追い口を入れることで、木全体の重心を受け口側に移しながら、狙った方向に倒れていくのです。

ゆーっくりと木が倒れはじめ、ドーーンという地響き。ものすごい迫力です!

切ったばかりの切り株に触れてみよう

切り株の表面は水気を帯びてしっとり

伐採した木を丸太にするには、木から枝を落とす「枝払い」の作業が必要です。木こりさんにノコギリの使い方を教わりながら、みんなで枝払いにチャレンジします。

枝払いの作業

「ノコギリは押すときじゃなくて、引くときに切れるから、引く力を大切にね」「最初はゆっくり力を入れて、脇を締めて、最後はキュッと!」などのアドバイス。最初はおそるおそるだった子どもたちも、慣れてくるとどんどん楽しくなってきたみたい。

木から材木へ

製材の工程を体験!

ここからは、2つのグループに分かれて活動します。大きい子どもさんと大人のグループは、木の丸太を板にする「製材」という工程に挑戦しました。

枝払いをした丸太を平地までみんなで運ぶ

ここからはチェーンソーを使うので、「チャップス」という防護服を履いて作業します。 気を引き締めて、いざ!

チェーンソーをゆっくり水平に動かす

この簡易式製材機は、フレームに取り付けられたレールの上に、チェーンソーを水平にスライドさせて丸太を横方向に切っていく仕組み。山の中の現場に持ち込んで、その場で大まかなサイズの板にできるのです。

初めての機械を相手に、やや苦戦。それでもプロのサポートを受けながら、きれいな板に製材できました。この板が、午後から作るタオルストリングアートの材料になるんだよ。すごいね。

板の反り具合をチェック中。プロ顔負け!

動物の目線で森を探検!

「森のてらこや」

おにいさんたちが製材作業に挑戦している間、小さな子どもさんたちは大人と一緒に森の中を探検します。

動物たちの落とし物を探したり、匂いのする葉っぱを見つけたり、木の実を探したり、森に住む動物の目線でいろんな発見をしました。

動物の骨を見つけた子も!びっくりですね。何の骨だろう。歯があるから哺乳類?イノシシかな。

食の循環を知る

おいしい食育プログラム

お待ちかねの昼食の時間は、「食育プログラム」に全員で参加。

えひめ食農デザイン株式会社(TORICO)の小林友香子氏に、食のレクチャーをしていただき、みんなでおいしいお昼ごはんを食べました。ごはんを炊くのもお味噌汁を作るのも、薪や炭など木を使ったエネルギーを利用しています。

今回のフードテーマは、『歴史に還る』。

今治の歴史から産業・文化・人・伝統といった、地域循環を体感できるメニューになっています。

今治おんまく牛ごぼう、あまい卵焼き、しそひじき、青菜の押しはだか麦和え、たこの炙り天タルタルなど10種類以上のお惣菜に、釜炊き新米、もち麦ごはん、具沢山お味噌汁2種類。もちろんすべてに今治産の食材がつかわれています。

釜で炊いたもち麦ごはん

地元産のお味噌を使ったお味噌汁

どれもぜんぶおいしくて、みなさんたくさんおかわりしていました。ごちそうさまでした!

テーブルコーディネイトもとても素敵でした。テーブルナフキンや綿のディスプレイは、渡辺パイル織物株式会社さんのご提供。タオルの端材や綿や糸などがおしゃれにアレンジされていました。

こちらは大島石のディスプレイ。大島石は、西日本を代表する高級銘石のひとつです。その採掘元である藤村石材興業株式会社さんと、採石加工をおこなう邑偉石材株式会社さんにご協力いただきました。 タオルの原料である綿の柔らかさと、石のような硬い素材との異なる組み合わせがとてもユニークですね。

大島石が墓石として使われるのは全体の10%ほどなのだとか。残りは、建築材など多種多様に使われていますが、テーブルウェアに使うアイデアにはおふたりも驚いたとのこと。落ちている破材の石を見て、小林さんが「かわいい」と言ったことにもびっくりしたそうです。藤村社長は「普段ずっと石を見ている僕たちにはない発想。大島石の新しい魅力を多くの人に発信してもらえたら嬉しい」と話してくれました。

藤村石材興業株式会社の藤村知永社長(左)と邑偉石材株式会社の村上一社長(右)

おやつの時間もたのしいひととき。10時のおやつは今治産はだか麦のスノーボールとポップコーン、3時のおやつはナッツのブラウニーといよかんジャムです。山丹正宗さんの酒枡をつかったしつらえも素敵。

裸麦のスノーボールとポップコーン

ナッツのブラウニーといよかんジャム

食事の後片付けも、参加者みんなで。

でも、水道のない森の中でどうやって食器を洗いましょうか。

そこで今回は「むくろじ」という木の実が登場!

むくろじの実には、天然の界面活性剤サポニンが多く含まれています。江戸時代には石鹸のように使われていたそうです。

むくろじの実

まずはお皿の汚れをタオルの端材を使ってきれいに拭き取ります。さすが今治タオル!この時点でほとんどの汚れが拭き取られています。吸水力もすごい!

ここから、むくろじ石鹸の出番。むくろじを煮出したお湯の入ったバケツをかき混ぜると、シャボンのような泡が立ちます。ここにお皿を付けて残った汚れをさっと手でなでると、汚れがスッキリ落ちているではありませんか。最後にすすぎ用のきれいな水で洗い流せばOK。お皿はすっかりピカピカになりました。これなら洗いものに使った水を土に還せますね。環境にもやさしい洗浄方法です。

タオルの端切れで汚れを拭き取る

むくろじ石鹸水でピカピカに

製材した板とタオルの残り糸でつくる

タオルストリングアート

午後のプログラムも、2グループに分かれて活動しました。

小さい子どもさんたちは、大人と一緒にタオルストリングアートづくりを楽しみます。ストリングアートとは、木の板に釘を打ち、釘の間に糸を引っかけて絵やデザインを描くウォールアート。

タオルの残糸から好きな色の糸を選ぼう

釘の間に糸をひっかけて柄をつくる

午前中に伐採して製材した板の表面を、サンドペーパーで磨きます。その板に、図案となる型紙を貼って釘を打ち込むのですが、木板を貫通しないように釘をまっすぐに打つのは力加減が難しそうでした。

釘に糸をかけていきます。実はこの糸、タオルをつくる工程で出る「残糸」。捨てられるものにアートとして新しい命が吹き込まれました。

素敵な作品ができあがりましたね!

森を開拓して道を作ろう

おにいさんチームは、大人と協力して、駐車場から広場までをつなぐ階段付きの道をつくります。 木々が生い茂る森の開拓です!斜面で足場の悪い中、一歩一歩踏みしめながら丸太を運んで、杭を打ち込み、階段を作っていきます。汗びっしょりになりました。

みんなで力を合わせて1時間ほどで道ができました。駐車場からの近道が完成!

すごい!みんな頑張ったね!!

今回も楽しみながら自然を学べる企画がいっぱいで、自然観や美意識など豊かな感性を育む素晴らしい体験ができました。

帰りは、自分たちが作った遊歩道を通って駐車場まで戻り、笑顔いっぱいでイベントを締めくくりました。

手作りの階段を眺めながら、みなさん、「また次も参加したいね」「次に来るときはどんな風になってるかな」と声を掛け合い、自然と触れ合った充実感に満ちていました。

「この活動も今年で5年という節目になりますが、皆さまのご協力のもと無事開催することができました。森とのつながりを感じられる機会として、来年以降も実施していきたいと思います。」(今治タオル工業組合 岡本佳代子氏)

今治タオル工業組合の「今治タオルと水の森」プロジェクトは、自然環境への理解を深めるだけでなく、人と人のつながりを育む場でもあります。5年目を迎えたこの活動が、さらに多くの人に愛され、未来へとつながる新たな一歩となることを願っています。これからも、この森を大切に育てていきたいですね。次回の笑顔あふれる素敵な時間もお楽しみに!

今治タオルと水の森について

https://www.imabaritowel.jp/news/news3761